인식의 표현과 그 대상을 바라보는 객관적 시각 - 김동혁

페이지 정보

본문

인식의 표현과 그 대상을

바라보는 객관적 시각

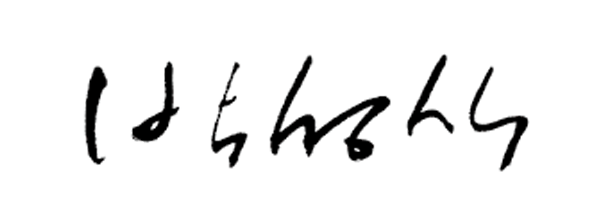

김동혁

무엇을 그림이라 하는가. 그림은 인간의 인식에 대한 총괄적인 관점이다.

일월성신(日月星辰), 산하천지(山河天地), 초목조수(草木鳥獸) 등은 모두 자연적으로 그러한 것(自然而然)이며 인간의 인식에 의존하지 않는 자기 존재인 것이다. 이것을 자연계라 칭한다. 이러한 자연계와 자신의 사회생활에 대한 사람들의 관찰과 이해를 인식이라고 한다. 인식론에 있어서 공자(孔子)도 어느 정도 유물주의적인 경향을 지닌 관점을 제시한 바 있다. 그는 학(學)과 사(思)의 상호관계에 대한 설명에서 學이 보다 근본적인 것임을 지적하고 있다. 學은 학습과 경험을 뜻하는 것으로서 그 속에는 감성적 인식과 아울러 다른 사람들로부터 배우게 되는 지식일반이 포함되어 있다. 또한 思는 思惟, 즉 추리활동을 의미한다. “배우되 생각이 없으면 마음에 얻는 바가 없고, 생각만 할 뿐 배움이 없다면 위태롭다.”(논어 위정편). 결국, 학문과 사유는 반드시 같이 가야하지만 이 둘 중 배움이 보다 근본적인 것임을 말하고 있는 것이다. 유물주의는 물질이 앞서 존재하는 것임을 인정한다. 물질과 의미가 같거나 유사한 단어로는 객관실재, 객관존재, 물체, 현상 등이 있다. 이들은 모두 우리가 오늘날에도 사용하고 있는 단어들이다. 그리고 중국 고대의 철학자들이 사용하였던 이 같은 유형의 단어로는 實(실), 有(유), 物(물), 器(기), 象(상), 氣(기) 등이다. 實은 곧 실재하는 사물로서 우리들이 이른 바 객관실재라고 부르는 것이다. 有는 존재, 즉 객관존재이다. 그리고 物과 器는 하나하나의 물체를 지칭하며, 象은 현상, 다시 말하면 객관존재에 나타나는 현상을 뜻한다. 이들은 비교적 이해가 쉬운 것들이다. 이해하기 어려우나 그럼에도 가장 중요한 것은 氣라고 하는 개념이다. 氣라고 하는 것은 인간의 인식에 의존하지 않고 독립적으로 존재하며 모든 물체를 구성하고 있고 모든 변화를 구체적으로 나타내는 것이다.

오늘날 우리들이 물질이라고 하는 것에 그 의미가 가장 접근하는 것이라 하겠다.

그 氣라 하는 것이 화가의 인식에서 중요한 작용을 하고 있음은 그들의 작품을 통하여 한층 그 의미가 깊게 부여된다. 간혹 藝나 道의 경지를 운운하는 옛 화론서를 보면 객관유심주의자들이 주장하는 理在氣先(理는 氣에 앞서 존재한다)을 떠올리게 된다. 그리하여 붓놀림에 능숙하지 못한 화가들은 理 뒤에 숨어 藝와 道를 말하고 자신들의 무능력을 감추려 한다. 도대체 藝가 무엇이고 道는 무엇이란 말인가. 이따위는 모두 추상적인 것들이니 이미 추상적인 것이라면 어떻게 움직이고 멈추어가며 음양을 만들어낼 수 있겠는가. 따라서 理在氣先은 털끝만치도 실재에 근거함이 없는 논리인 것이다.화가의 엄청난 연습(學)과 심각한 고민(思)만이 氣가 있는 그림을 그릴 수 있다. 단지 사물을 버려두고서 道를 먼저 논하는 부끄러운 화가는 되지 않아야 한다는 것이다. 박성식의 그림은 우선 인식주체와 객체의 관계에 관한 문제를 분석하고 정립된 것이다. 물질세계가 독립적 존재임을 보여준다. 그렇다면 그의 그림에서 주체와 객체의 관계는 어떠한 것일까. 이들의 관계는 곧 대상은 주체의 인식작용을 불러일으키며, 주체의 인식은 일정하게 그 외부에 존재하는 대상과의 부합을 요구하는 것으로서 나타난다. 다시 말하자면, 주체와 객체는 구분되는 것으로서 객체는 주체의 작용에 의존치 않고 독립적으로 존재하는 것이며 또한 주체의 인식은 객체에 이끌리어 일어난다. 그 다음으로 知行의 표현이 두드러진다.

知는 곧 인식이며 行은 행위다. 知와 行은 상호 의존적인 것이며 서로 구별되는 것이다. 知와 行 두가지 중에서는 行이 근본이 된다. 그런 까닭에 그가 인식하고 도달하였던 바의 성취는 탁월하고도 빛나는 것이었다는 점은 마땅히 인정하여야 할 것이다. 더불어 나이가 들어가면서 그의 인식론의 깊이에 걸 맞는 완성도 높은 성취가 이루어지길 기대한다.